Actualización de la actividad, Volcán Fernandina (La Cumbre)

Resumen

El 17 de noviembre de 2025 se registró el inicio de un enjambre de sismos en el volcán Fernandina (La Cumbre), ubicado en las Islas Galápagos. Los datos de InSAR y cGPS muestran una importante deformación en el volcán. Sin embargo, hasta el momento de la emisión del presente informe no se han observado anomalías termales en satélite ni aumento en la emisión de gases que pudieran vincularse al inicio de un nuevo proceso eruptivo, por ello se cree que este episodio pudiera interpretarse como una intrusión de magma que no desencadenó en erupción.

Es importante recalcar que la isla Fernandina no tiene asentamientos humanos, y por lo tanto no representa un riesgo para las personas. Sin embargo, el Instituto Geofísico mantiene la vigilancia del volcán y avisará oportunamente en caso de presentarse cambios significativos.

Cómo citar/how to cite: IGEPN (2025) – Informe Volcánico Especial – Fernandina – 2025 – N°01

Antecedentes

El volcán Fernandina (La Cumbre) presentó su último proceso eruptivo el 2 de marzo de 2024. La erupción se caracterizó por la emisión de gases volcánicos y flujos de lava. Los gases volcánicos, principalmente SO2, tuvieron valores máximos al inicio de la erupción (> 30.000 toneladas), pero en los días subsiguientes disminuyeron significativamente.

La erupción se dio a partir de 20 fisuras localizadas en el borde superior, al suroriente de la caldera. Todas las fisuras estuvieron activas por un máximo de dos días emitiendo flujos de lava, excepto por una que estuvo activa durante todo el proceso eruptivo. Esta fisura emitió flujos de lava que alcanzaron el borde costero. Los flujos de lava cubrieron un área aproximada de 15,5±0,8 km2 (~1550 hectáreas) y alcanzaron el mar el día 6 de abril, extendiendo la superficie de la isla en un área aproximada de 0,1 km2 (10 hectáreas). El proceso eruptivo llegó a su fin entre el 8 y 9 de mayo de 2024, después de aproximadamente 68 días de actividad (IG-EPN 2024 a, IG-EPN 2024 b).

El lunes 17 de noviembre de 2025 a las a las 00:06 hora de Ecuador continental (23:06 del domingo, 16 de noviembre en las Galápagos TLG), se registró un sismo de magnitud 4.4 (MLv) en la Isla Fernandina. Luego, a partir de las 07:00 TLG, se inició un enjambre sísmico compuesto por eventos de menor magnitud, localizados principalmente en el flanco norte de la isla. Las características de la sismicidad hicieron pensar en el posible inicio de un nuevo proceso eruptivo. Sin embargo, hasta la emisión del presente informe no se ha registrado actividad superficial que pueda asociarse a una erupción. Es importante indicar que la isla Fernandina no tiene asentamientos humanos, y por lo tanto no hay riesgo directo para la gente.

Anexo técnico-científico

Actividad Interna

La actividad interna se relaciona con los procesos volcánicos que ocurren en zonas subterráneas, es decir, a varios kilómetros de profundidad. Esta actividad es vigilada con estaciones sísmicas, cGPS de alta precisión, inclinómetros e instrumentos satelitales. Las medidas obtenidas por estos instrumentos permiten tener una idea general, aunque indirecta, de los procesos que ocurren en zonas profundas, que de otra forma son inaccesibles.

Sismicidad

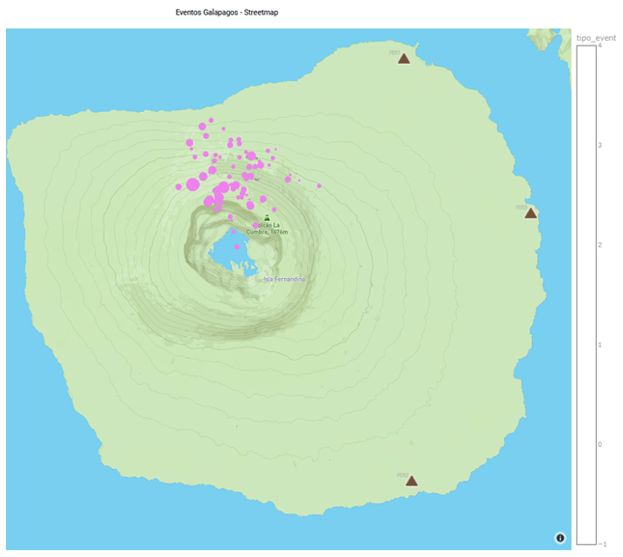

El 16 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 23:06 hora local en Galápagos, se produjo un evento de magnitud 4,4 bajo la cima del volcán La Cumbre, en la isla Fernandina. Este evento fue seguido por una breve serie de réplicas con magnitudes inferiores a M2. Este evento fue registrado por la red de sismómetros que transmiten en tiempo real en las islas Fernandina e Isabela y sus alrededores, mantenida por el Instituto Geofísico. Aproximadamente a las 07:10 tiempo local de Galápagos del 17 de noviembre (8 horas después del sismo principal), comenzó a producirse una serie de eventos volcánico-tectónicos (VT). Los eventos VT se generan cuando el magma rompe las rocas y genera señales de alta frecuencia a medida que el magma se desplaza bajo la superficie. Estos eventos VT comenzaron inicialmente con bajas tasas y pequeñas magnitudes. Sin embargo, después de aproximadamente una hora, tanto la magnitud como la tasa de los eventos comenzaron a aumentar. En el pasado, este patrón ha sido frecuentemente (aunque no siempre) indicativo de la fase inicial del movimiento de magma antes de una eventual erupción. No obstante, en las horas y días siguientes al inicio del enjambre, no se registró una erupción y las tasas han mostrado una disminución constante en relación con su pico del 17 de noviembre. Hasta el momento de redactar este informe, nuestra red ha localizado con precisión 106 eventos VT bajo el volcán (Figura 1), con magnitudes que oscilan entre M0,7 y M4,4.

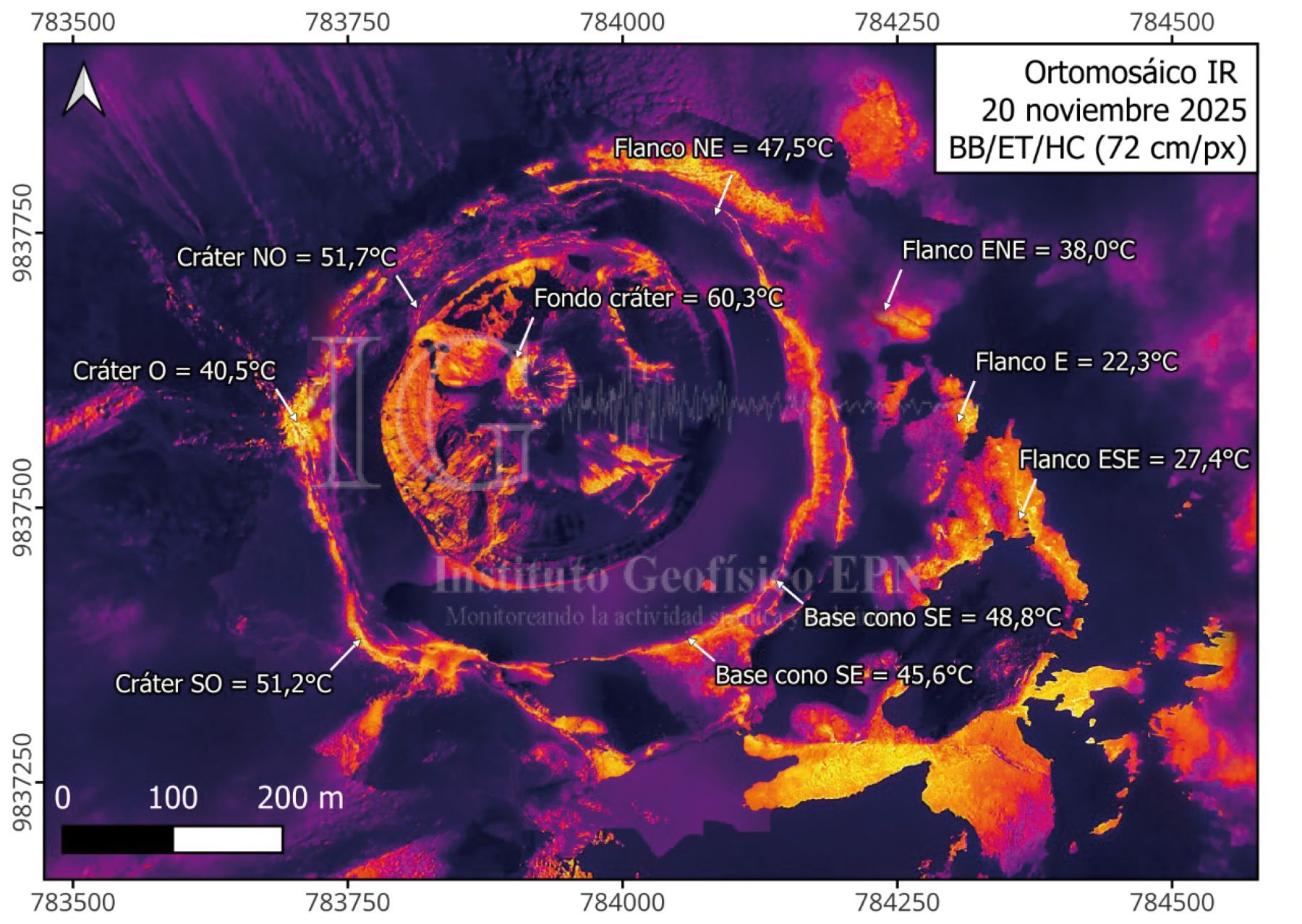

Figura 1.- Eventos sísmicos localizados en Fernandina desde el 17 de noviembre de 2025. Los puntos de color violeta representan la localización del epicentro de cada evento y el tamaño de los círculos indica su magnitud. Elaborado por: G. Viracucha (IG-EPN).

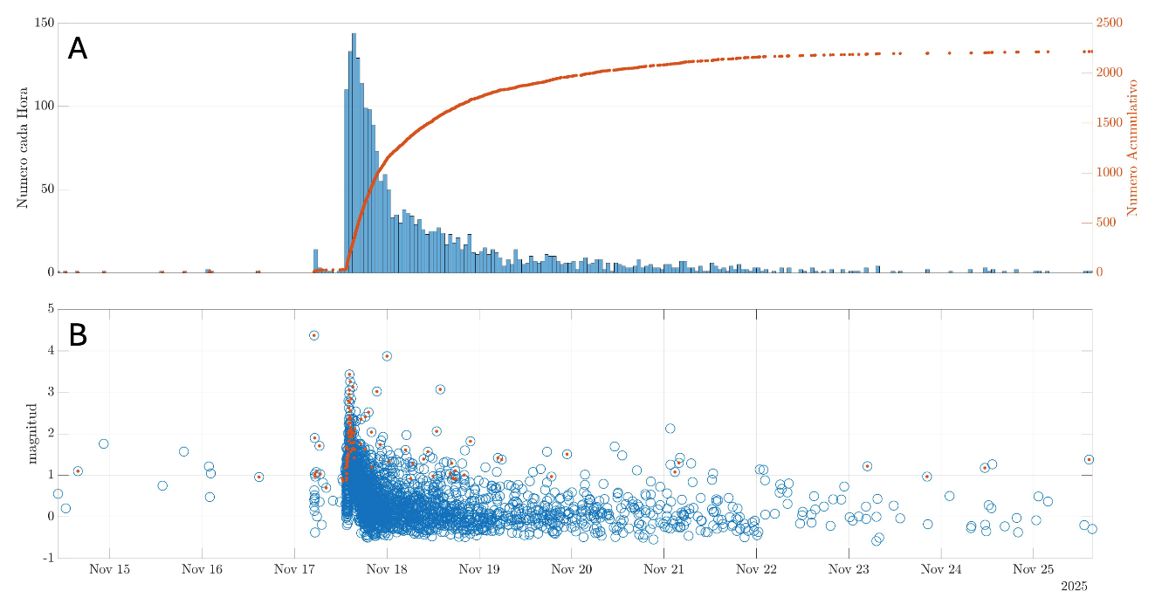

La Figura 2 muestra los resultados iniciales generados a través de un detector de plantillas para el reciente enjambre de Fernandina. El detector buscó entre formas de onda continuas desde el 14 hasta el 25 de noviembre.

Figura 2.- (A) Conteo de eventos sísmicos por hora (B) Magnitud de los eventos sísmicos. Elaborado por: S. Hernández (IG-EPN).

Las barras azules de la Figura 2A muestran el conteo de eventos sísmicos por hora. La línea roja por otra parte nos muestra el número acumulado de eventos a lo largo del tiempo, indicando un total conservador de 2217 eventos detectados. Tanto el histograma como el número acumulativo demuestran un patrón de decaimiento exponencial en la tasa de sismicidad registrada por la red. La figura 2B muestra la magnitud estimada de los eventos recién detectados. Los puntos rojos del panel inferior son las magnitudes de los eventos de la plantilla original. Al igual que la tasa en el panel superior, las magnitudes demuestran un decaimiento a través del tiempo desde el evento con mayor magnitud (M4.4) registrado el 16 de noviembre.

Solo se ha detectado un pequeño número de eventos de largo período (LP) en esta secuencia. Los LPs son señales símicas debido a reverberaciones de pequeñas cavidades de fluidos en el subsuelo, sea de magma o gases magmáticos, o una combinación de los dos. Después de un análisis detallado, los LPs comprenden <5% del total de la actividad registrada.

Los patrones más destacados que indican los datos sismológicos son: 1) un predominio de eventos VT indicativos de movimiento de magma bajo la cima, 2) un decaimiento exponencial de eventos principalmente VT a lo largo del tiempo, y 3) ausencia de erupción. Estos tres puntos nos llevan a la interpretación de que el enjambre fue causado por una intrusión de dique que se estancó bajo la cima del volcán antes de llegar a la superficie.

Deformación

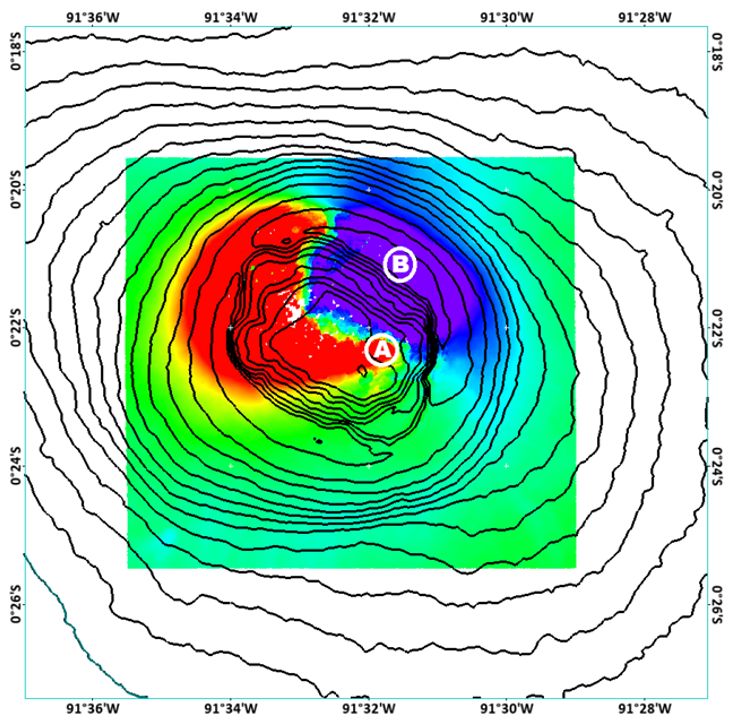

La Figura 3 muestra un análisis efectuado a través de imágenes SAR de Sentinel-1 en la órbita ascendente, mediante la comparación de las escenas obtenidas entre el 29 de mayo de 2024 y 20 de noviembre de 2025. El mapa muestra que en el centro-oriente de la caldera (punto A) se registran deformaciones positivas (rojo), estimándose de forma preliminar desplazamientos de entre 6 a 8 cm. En la región noreste (punto B) hay una deformación negativa (azul) que muestra un patrón de deformación en sentido contrario. El mapa de deformación presenta 2 zonas principales con velocidades opuestas respecto a la Línea de Observación del Satélite (LOS), posiblemente en relación con una pequeña intrusión de magma.

Figura 3.- Mapa de velocidades en el volcán Fernandina, procesado con datos SENTINEL-1 en órbita ascendente mediante el método SBAS, entre el 29 de mayo de 2024 y 20 de noviembre de 2025. Elaborado por: S. Aguaiza (IG-EPN).

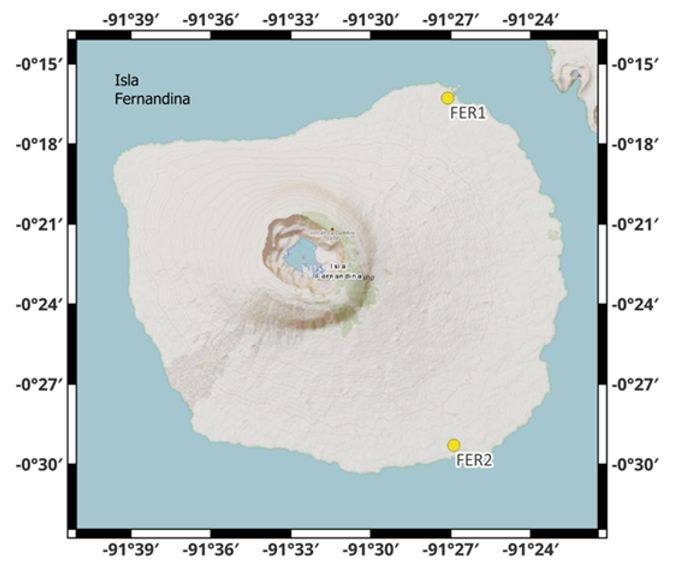

Esta deformación, en parte, también fue registrada por las estaciones CGPS (Sistemas de Posicionamiento Global Continuos), ubicadas al noreste y sureste de la isla (mapa de ubicación de estaciones, Figura 4).

Figura 4.- Mapa de ubicación de las estaciones CGPS en el volcán Fernandina (La Cumbre). Elaborado por: M. Yépez (IG-EPN).

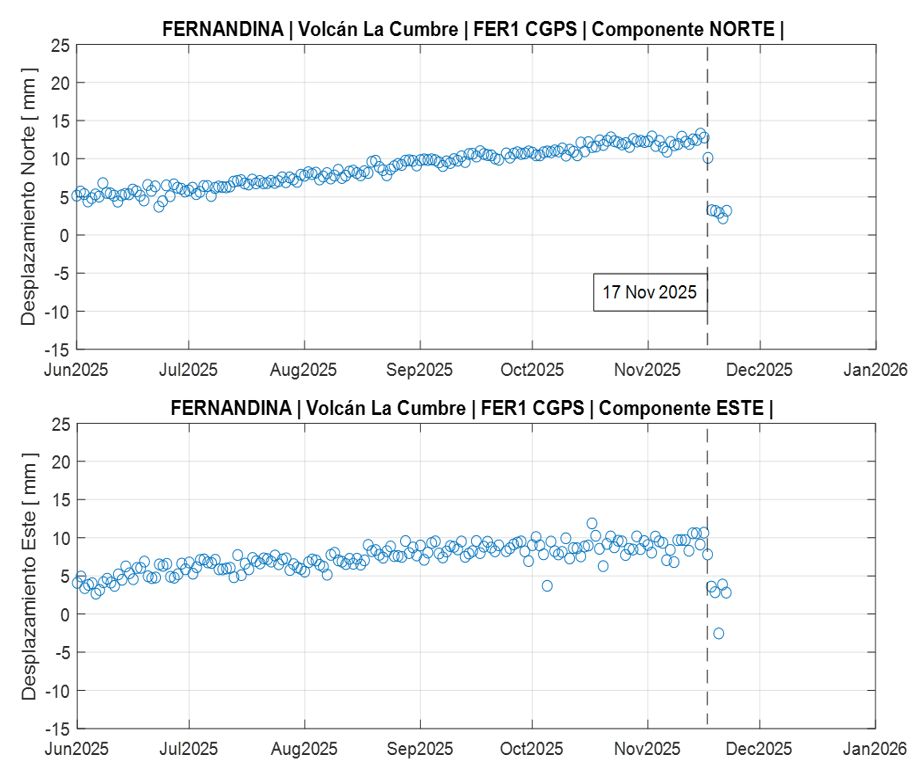

La Figura 5 muestra las series temporales de las posiciones relativas para la estación FER1 en la componente Norte (arriba) y la componente Este (abajo). En la gráfica, es muy notable como a partir del lunes 17 (línea vertical segmentada) y martes 18 de noviembre aparecen nuevos puntos (posiciones) que se alejan de la tendencia, registrándose un desplazamiento de ~10.7 mm en dirección suroeste por parte de FER1 con respecto a FER2. Este movimiento presenta características de una ruptura, la cual estaría relacionada con la actividad sísmica. Cabe recalcar que, en los meses anteriores a este evento, los datos mantenían una tendencia ascendente estable en la tasa de separación entre ambas estaciones, lo que es característico de un patrón de inflación.

Figura 5.- Serie de datos CGPS del volcán Fernandina, de junio a noviembre de 2025, para la estación FER1. Arriba: componente Norte. Abajo: componente Este. Elaborado por: M. Yépez (IG-EPN).

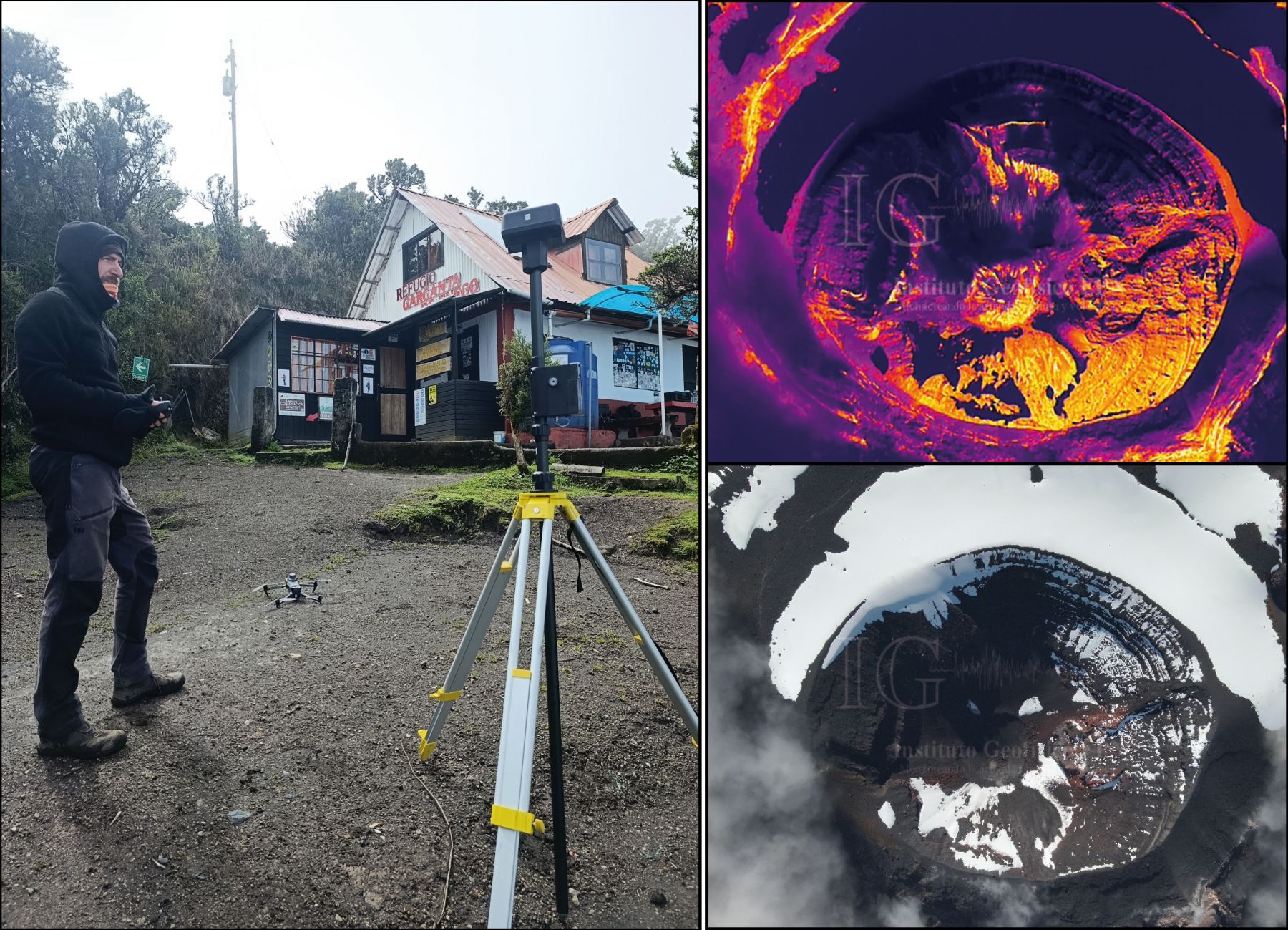

Actividad Superficial

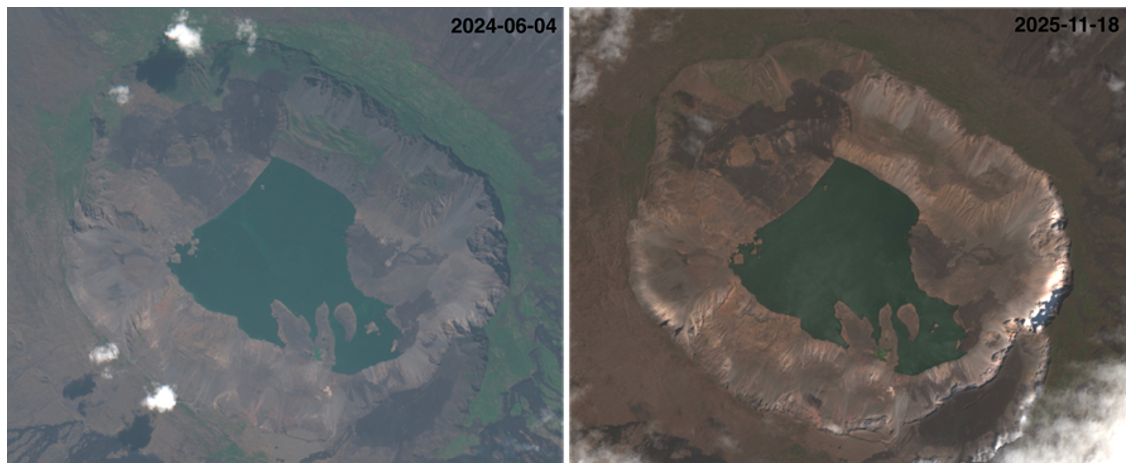

La actividad superficial es aquella relacionada con los procesos volcánicos que ocurren en la superficie, es decir, hacia la atmósfera. Por ahora no se ha podido detectar actividad superficial asociada a este enjambre sísmico. La Figura 6 muestra una comparación del cráter del volcán Fernandina (La Cumbre) entre el 04/06/2024 y el 18/11/2025. No se observan cambios superficiales importantes entre estas dos imágenes. Adicionalmente los sistemas satelitales no han mostrado anomalías termales en la zona, las cuales son el indicativo de que no hay material caliente siendo emitido. Tampoco se han detectado emisiones de SO2 a través de sistemas satelitales.

Figura 6.- Comparación del cráter de Fernandina entre el 2024 y 2025 con imágenes Sentinel-2. Elaborado por: F.J. Vasconez (IG-EPN).

Escenarios

A partir del inicio del enjambre, los sismos han ido disminuyendo en cantidad y en magnitud. Sin embargo, los patrones de deformación continúan. Las señales observadas tanto en la sismicidad como en la deformación nos llevan a creer que este episodio pudiera interpretarse como una pequeña intrusión de magma que no desencadenó en erupción.

Sin embargo, es necesario mantenerse pendiente de la evolución de los parámetros de vigilancia, pues en caso de presentarse nuevos cambios es posible que estos conduzcan a un nuevo evento eruptivo.

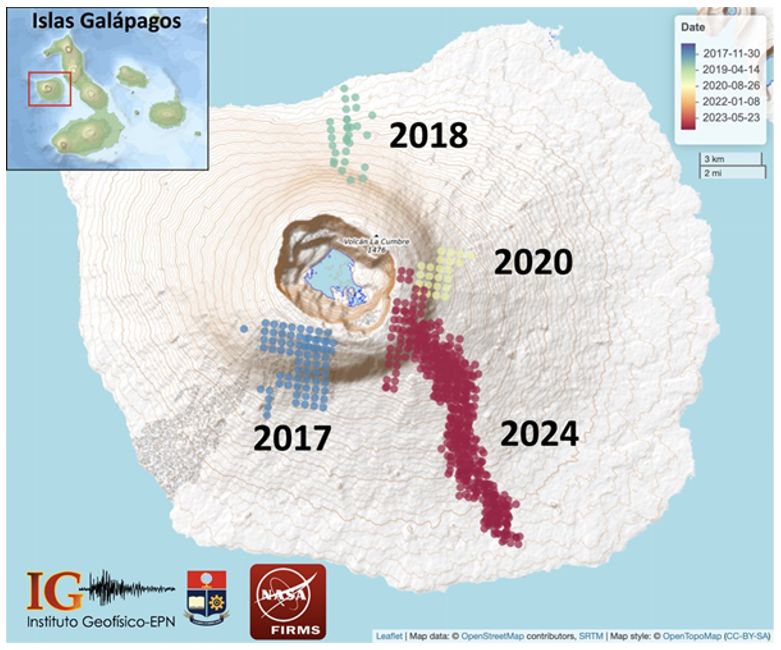

La reciente actividad sísmica estuvo concentrada principalmente en el flanco norte y nornoroeste del volcán. La Figura 7 nos muestra la posición de los flujos de lava detectados en las erupciones recientes de: 2017, 2018, 2020 y 2024. Nótese como estas erupciones han ocurrido en casi todos los flancos del volcán exceptuando la zona noroccidental.

Figura 7.- Mapa de los flujos de lava de las últimas erupciones del volcán Fernandina registrados por el sensor satelital VIIRS de acuerdo con la información compartida por la NASA (FIRMS) y una metodología desarrollada en el IG-EPN (Vasconez F.J. et al., 2022).

Recomendaciones

No existen señales que indiquen la ocurrencia de una nueva erupción en el corto plazo. Sin embargo, se recomienda permanecer alertas, en caso de que se presenten nuevos cambios. Se recomienda a la ciudadanía informarse únicamente a través de las fuentes oficiales.

En caso de que ocurriera una nueva erupción, es importante recordar que la dirección predominante del viento en esta zona es hacia el occidente-noroccidente, por tanto, no se espera que las columnas de gases afecten las islas pobladas (Isabela, Santa Cruz, Floreana y San Cristóbal), solo en el caso en que los vientos cambien de dirección lo cual es poco probable. Así mismo, en caso de presentarse flujos de lava, se recomienda permanecer alejados, especialmente si ellos llegan a las cercanías del mar, ya que se pueden producir explosiones pequeñas con la liberación de gases tóxicos cuando la lava entre en contacto con el agua fría del mar.

Es importante indicar que la isla Fernandina no tiene asentamientos humanos, y por lo tanto no hay riesgos para las personas.

Referencias

• IGEPN (2024a) - Informe Volcánico Especial – Fernandina – 2024 - N°01

• IGEPN (2024b) - Informe Volcánico Especial – Fernandina – 2024 - N°02

• IGEPN (2024c) - Informe Volcánico Especial – Fernandina – 2024 - N°03

• Vasconez, F. J., Anzieta, J. C., Vásconez Müller, A., Bernard, B., & Ramón, P. (2022). A near real-time and free tool for the preliminary mapping of active lava flows during volcanic crises: The case of hotspot subaerial eruptions. Remote Sensing, 14(14), 3483.

Elaborado por: D. Sierra

Con la colaboración de: S. Hernández, G. Viracucha, S. Aguaiza, M. Yépez, B. Bernard, M. Córdova.

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional